von Pneumatik bis Elektrik.

Welche Bauart auch immer – wir kennen uns aus.

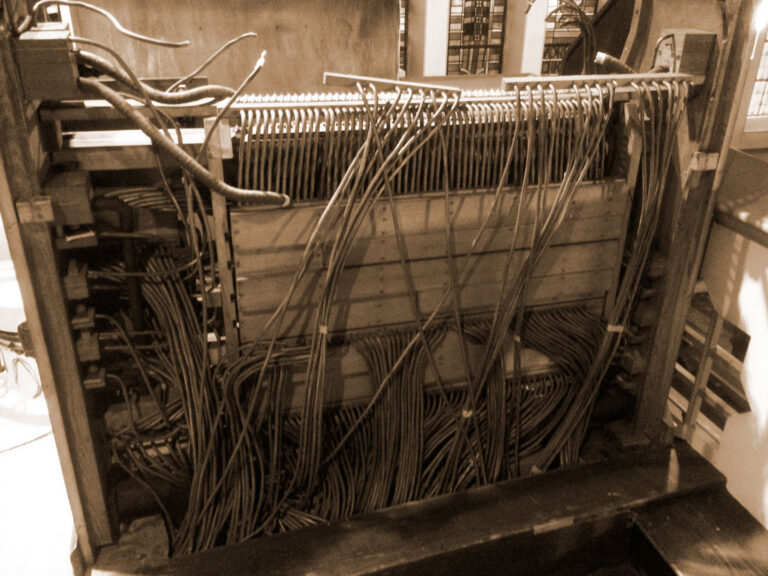

Wir lieben die Pneumatik! Ob Abstrom oder Zustrom – diese feine, mit nur wenig Orgelwind betätigte Spieltraktur ist faszinierend. Die logischen Schaltungen, die die alten Meister vor über einhundert Jahren daraus entwickelt haben, können einen Ingenieur begeistern.

Diese sensibel gebauten pneumatischen Apparate gebrauchen regelmäßige Pflege und bei der Instandsetzung das Grundwissen über die Abläufe in einem pneumatischen System. Ist alles präzise gebaut und perfekt eingerichtet, arbeitet eine Pneumatik unglaublich schnell – selbst über lange Distanzen zwischen Spieltisch und Orgelwerk. Wichtig ist das Wissen um atmosphärischen Druck, Spielwind und Pfeifenwind.

Unser Wissen in der Pneumatik reicht von den Bauweisen verschiedener Orgelbauer bis hin zu den unterschiedlichen Systemen wie Taschen- oder Kegellade.

Mechanik.

Gut gebaute Orgeltrakturen sind eine Oase für jeden Organisten. Sie laufen leichtgängig und der Spieler spürt den Druckpunkt des Ventils direkt unter seinen Fingern. Auch mit der Geschwindigkeit des Niederdrückens der Tasten kann der Organist die Töne bzw. den Klang „formen“.

Ob eine Mechanik gut läuft, ist grundlegend natürlich von ihrer Berechnung und Ausführung abhängig. Aber Einfluss zur Optimierung kann der Orgelbauer durch die korrekte Einregulierung nehmen. Hier sei vor allem die „halbe Reise“ zu nennen, aber auch der Federdruck und die richtige Spannung der Rückschlagfilze spielen eine große Rolle.

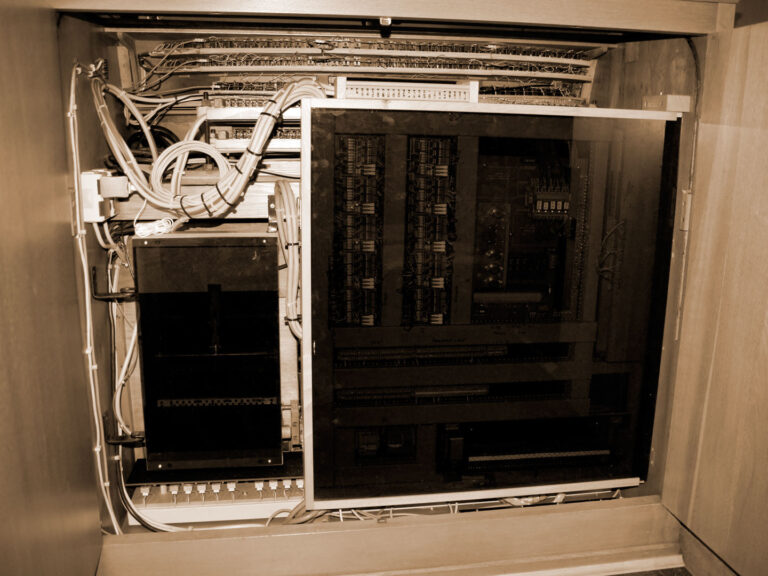

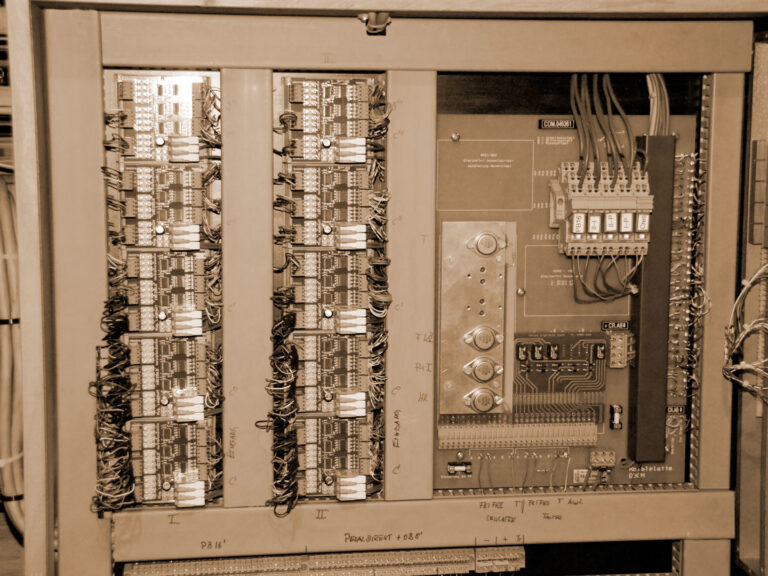

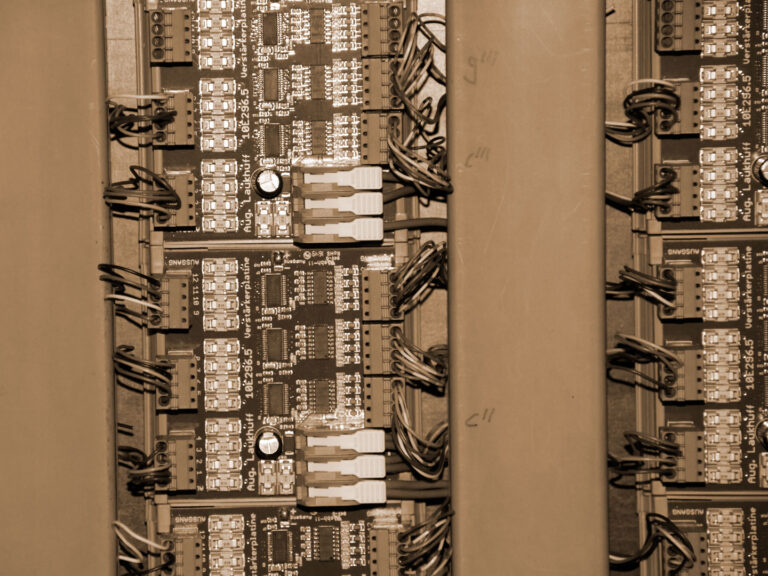

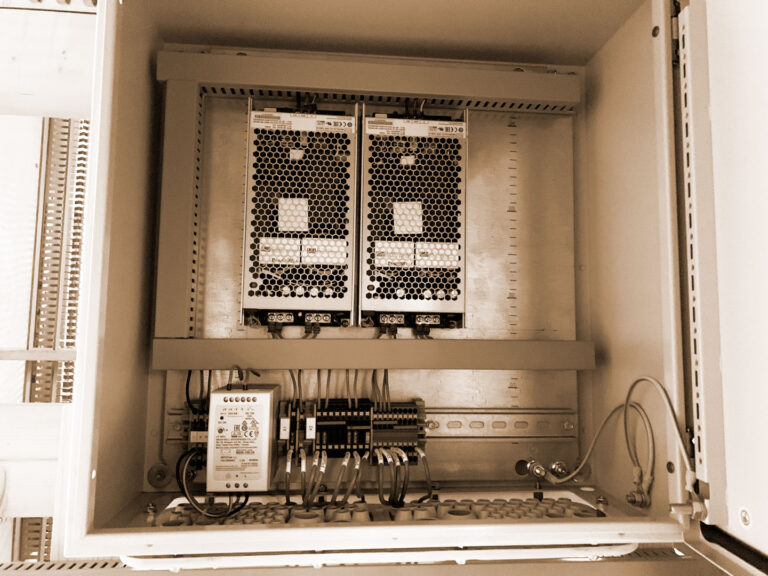

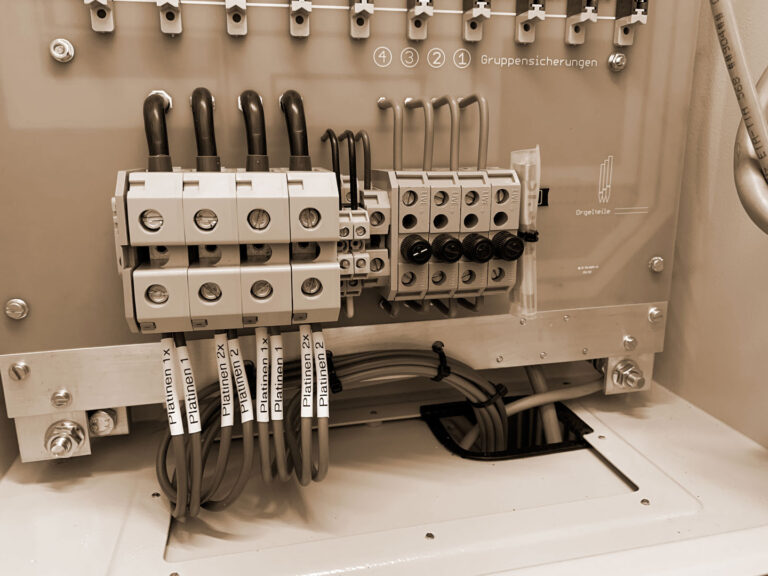

Elektrik.

Wurde die Ausführung der Orgelelektrik seit ihrem Einzug in den Orgelbau früher eher sorglos behandelt, so wird heute sehr großen Wert auf die korrekte Ausführung gelegt. Wir wissen um die Möglichkeiten, ältere elektrische Anlagen durch den Einsatz entsprechender Module mit relativ geringem Aufwand wieder auf den heutigen Standard zu bringen. Die Funktionsweisen elektronischer Bauteile aus den 1990 – 2020 Jahren kennen wir gut, da wir sie auch zum Teil verbauen und verbaut haben.

Zur Elektrik zählen außerdem die zahlreichen elektro-mechanischen Orgelteile wie Tonmagnete, Registermotore/-magnete oder Kammrelais. Ihre Pflege und richtige Einregulierung sind für ein erfreuliches Orgelspiel essentiell.